2025-10-29 17:23 来源:白龙岗纪事 编辑:王道远 人阅读

2025长江文化艺术季闭幕式&2024—2025年度中国电影大数据暨电影频道M榜荣誉之夜系列活动在宜昌举办。张艺谋、梁家辉、黄渤等120组电影人将齐聚宜昌。长江之畔这座来电的城市又一次出现在聚光灯下。

在宜昌,张艺谋《山楂树之恋》(周冬雨、奚美娟、李雪健等主演)中那段“史上最干净的爱情”于青山绿水间抽枝发芽;贾樟柯《三峡好人》里关于追寻与失落的时代印记,在江岸码头边落地生根。一帧帧光影在此定格,勾勒出宜昌与电影深厚的不解之缘。

我们不禁要问,何以宜昌?

百年影缘:从无声影院到本土创作

1905年,中国电影的历史从《定军山》开始写就,这股新兴艺术的浪潮,很快便在宜昌激起了回响。

1913年,宜昌人吴高俊和上海电影商合伙,用手摇机在木桥街的宅院里投出了无声的黑白影像。6年后,福绥路同春里口对街开了家寰球电影院,于是宜昌有了第一家正式营业的电影院,从《铁公鸡》到《恋爱与义务》,默片时代的故事在这座城市的夜色中静静流淌。

1934年,当寰星电影院传出第一部有声电影的对话,宜昌的电影史翻开了新的一页。

时光荏苒,宜昌与电影的缘分从观影向制影延伸。

1975年,香港凤凰影业将诞生于宜昌的文化巨人屈原的故事搬上银幕。1976年,《屈原》这部香港影片,收获了数以亿计观众的喜爱。银幕上屈原的铮铮铁骨,与这片哺育了他的土地产生了跨越时空的对话,让全国观众通过这部电影,与宜昌深厚的文化底蕴产生了精神共鸣。

1985年,宜昌本土创作迎来重要突破——《风雨送奶人》开机拍摄,这部充满生活气息的喜剧作品,让宜昌人第一次在央视看到了属于自己的故事。

《风雨送奶人》的铃声,敲开了宜昌影视创作的大门。宜昌逐渐走进全国乃至国际影像创作者的视野,成为《峡口触礁》《三峡好人》《山楂树之恋》《被光抓走的人》《宜昌保卫战》等众多影视作品的取材与取景之地。

宜昌的电影人也不再满足于让家乡作为背景存在,他们用《山路十八湾》《桃花鱼》《伴我远行》等作品,让这片土地成了故事的主角,在银幕上铺陈开了一幅幅层次丰富的影像长卷。

百年光阴流转,宜昌人从银幕前的观众逐渐成为叙事者。生活在这片土地上的人们还在提笔续写这段精彩的光影史。

光影舞台:多重叙事的城市气质

“故事的背景、节奏和色彩,都跟宜昌非常契合,然后我就向董导演推荐了宜昌。”《宜昌异事录》作者蛇从革的这句话,道出了《被光抓走的人》(黄渤等主演)选择在宜昌拍摄的缘由。在这部探讨现代人情感困境的电影中,宜昌既提供了至喜长江大桥等现代化载体,又保留了老城街巷的生活质感,为超现实叙事找到了恰到好处的视觉平衡。

▲电影《被光抓走的人》剧照

▲电影《被光抓走的人》剧照

宜昌的山水为影像叙事提供了丰富的视觉语言。2017年,秭归在威尼斯电影节获得“中外最美外景地”称号,其青山绿水既承载着《思美人》中的楚地风骨,也化作《北京遇上西雅图之不二情书》中挥之不去的乡愁意象。

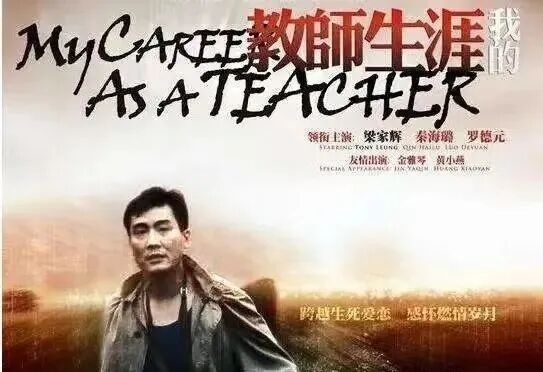

八百里清江美如画,三百里画廊在长阳。长阳清江画廊入选首届“湖北最美取景地”,既成为《我的教师生涯》(梁家辉等主演)中乡村教师的坚守背景,也为《哭嫁》的土家文化叙事提供了真实空间。

央视《诗画中国》总导演田梅在宜昌拍摄后感慨:“当我走过西陵峡,那份壮美令我叹为观止,那份美不仅是你眼中的美,更是你心中的美,眼前壮美的场景就像‘轻舟已过万重山’,瞬间触发我们心中的感动。”

这座城市深厚的历史积淀,为影像创作提供了取之不尽的叙事源泉。屈原的求索精神、王昭君的民族大义、三国时期的关公文化、远古时代的嫘祖传说,还有“宜昌大撤退”的悲壮历史和当代三峡工程的伟大壮举等穿越时空的历史记忆,不断在影像中复活、生长。

在《哭嫁》中,1929年红六军在长阳资丘的革命斗争,通过土家族传统婚俗的当代演绎,化作银幕上荡气回肠的英雄故事;《宜昌保卫战》让1938年“宜昌大撤退”这段抗战记忆在影像中重获新生;而《大将军韩信》将这座城市独特的历史气质,完美融入了古代英雄的传奇叙事。

根植于这片土地的真实故事,则让人们看到了宜昌人骨子里的坚韧。《伴我远行》以宜昌残疾女孩李玉洁的真实经历为原型,用细腻镜头记录她克服身体障碍、坚持公益与写作的人生,不仅让“宜昌姑娘”的坚韧打动了无数观众,更让外界看到这座城市孕育的“向阳而生”的精神力量;《大山里的诗歌》聚焦宜昌农民诗人习久兰,将他在田间地头写下的诗句与三峡的山川风光交织,让“泥土里的文学梦”成为宜昌人文气质的生动注脚;《日出江花》里化工企业“关改搬转”的转型实践……这些扎根生活的叙事,则赋予了影像无法复制的生命力与感染力。

无论是山水赋予的独特视觉,历史沉淀的丰富素材,还是土地孕育的真实故事,都让宜昌不仅是影像的拍摄地,更成为叙事本身的重要参与者。它用多元的城市气质,持续为影视创作提供养分,也让更多人透过银幕,读懂这座城市的厚度与温度。

光影共生:电影与城市相互成就

在推动文化文艺事业发展的进程中,宜昌展现出前瞻性的战略眼光。早在2021年,宜昌市委、市政府印发《关于加快推进全市文化产业高质量发展的实施意见》《宜昌市文艺精品创作扶持办法》,提出充分利用声、光、电、影技术,打造高品质文旅大戏,积极培育本土优秀创作团队,推出现代题材、革命历史题材和传统文化题材影视剧制作和优秀演艺作品等推进文化产业高质量发展的措施,近几年来,扶持了50多部影视作品。2025年,进一步出台《宜昌市促进文化旅游产业高质量发展奖励办法(试行)》,以“真金白银”激发影视等创新型业态项目的创作活力。

▲电影《山楂树之恋》剧照

政策引导下,宜昌的影视创作已初具规模,涵盖了纪录片、故事片、微电影等多种类型,本土影视创作生态充满活力。

10月20日,《为人民抒怀 为时代放歌——新时代中国电影发展成就展暨中国电影诞生120周年数字影像展》在北京中国电影博物馆开幕。由宜昌籍文艺家杜鸿编剧、监制,以宜昌精准扶贫故事为蓝本的本土电影《山路十八湾》的影片及多件道具入藏该馆并展出,成为展览中一抹亮眼的“宜昌色彩”。

“近二十年来,我在宜昌本土电影上持续努力。再难也坚信,总有一天会守得云开见月明。”杜鸿的这番话道出了宜昌影视创作的坚守与成长。

这份执着在《桃花鱼》中得以延续,这部影片除主演外全部起用宜昌籍演员,并用宜昌方言演绎,大量宜昌生态文化符号在影片中自然呈现。片中的三峡大坝、凤凰溪、屈原祠等地标,已超越视觉符号的层面,成为与人物命运紧密相连的情感载体。

山水不语,却见证着所有故事的新篇。

党的二十届四中全会提出,激发全民族文化创新创造活力,繁荣发展社会主义文化。当镜头一次次对准长江之畔的这座城,宜昌有信心以深厚的文化底蕴、扎根生活的创作、持续的政策支持,讲好一个个打动人心的“宜昌故事”。

▲点击图片链接了解详情