2025-09-02 20:52 来源:黄石发布 编辑:胡伟龙 人阅读

绿水逶迤去

青山相向开

秋天的黄石

直接把“生态颜值”拉满

天蓝、地绿、水清清

随手一拍都是色彩斑斓的生态画卷

这谁看了不夸一个“绝”?

磁湖湿地公园

黄石始终坚持

生态优先、绿色发展

以转型升级推动高质量发展

这座城市交出的答卷

不仅清晰印在葱郁青山与澄澈绿水间

更深深烙在每一位市民的心头

这样的黄石能不“绿”得亮眼吗?

“澄澈碧水”能有多给力?

黄石用一套“治水组合拳”

给出了答案

磁湖东岸风光

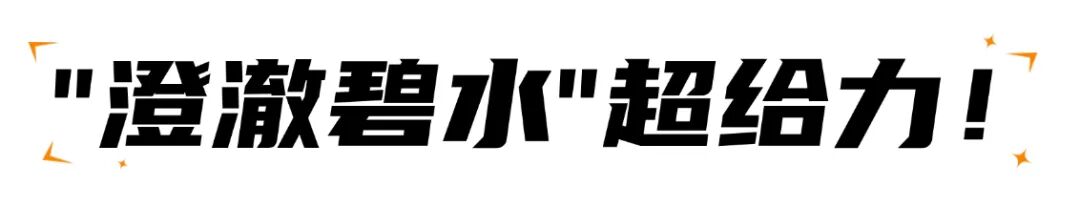

黄石,长江大保护湖北段最后的“守关者”,有11个国(省)控考核断面。“守护一江清水,共筑生态长城”,黄石积极投身治水、护水、兴水的征程。

西塞山江段百舸争流

浑水加“净化剂”会怎么样?要么粘住、要么凝块、要么分解脏东西,让“垃圾”沉底或被滤走,水就清了。

专业人士形象比喻:黄石的“流域生态补偿机制”,就像流域水环境的“净化剂”,能推动上下游协同治污护水,精准破解生态难题,助力江河碧水常清。

年生态补偿金不低于2700万元,设置了24个水质监测考核断面,对大冶湖流域水环境质量、森林生态和用水总量控制进行评估、核算、论证,进行奖补兑现;

围绕长江、大冶高桥河、阳新富水三个跨市断面,黄石与鄂州、咸宁签订跨市断面生态保护补偿协议,建立跨界流域协调监管和治理机制,协同推进水质攻坚提升、环境执法监管、预警和应急演练等;与黄冈、九江、安庆、池州建立长江流域上下游突发水污染事件联防联控工作机制;

跨县域方面,黄石在长江黄石段入江支流及跨界处建设水质监测站12个,大冶湖流域水质监测站7个,实现分段监测、快速溯源、精准处置。

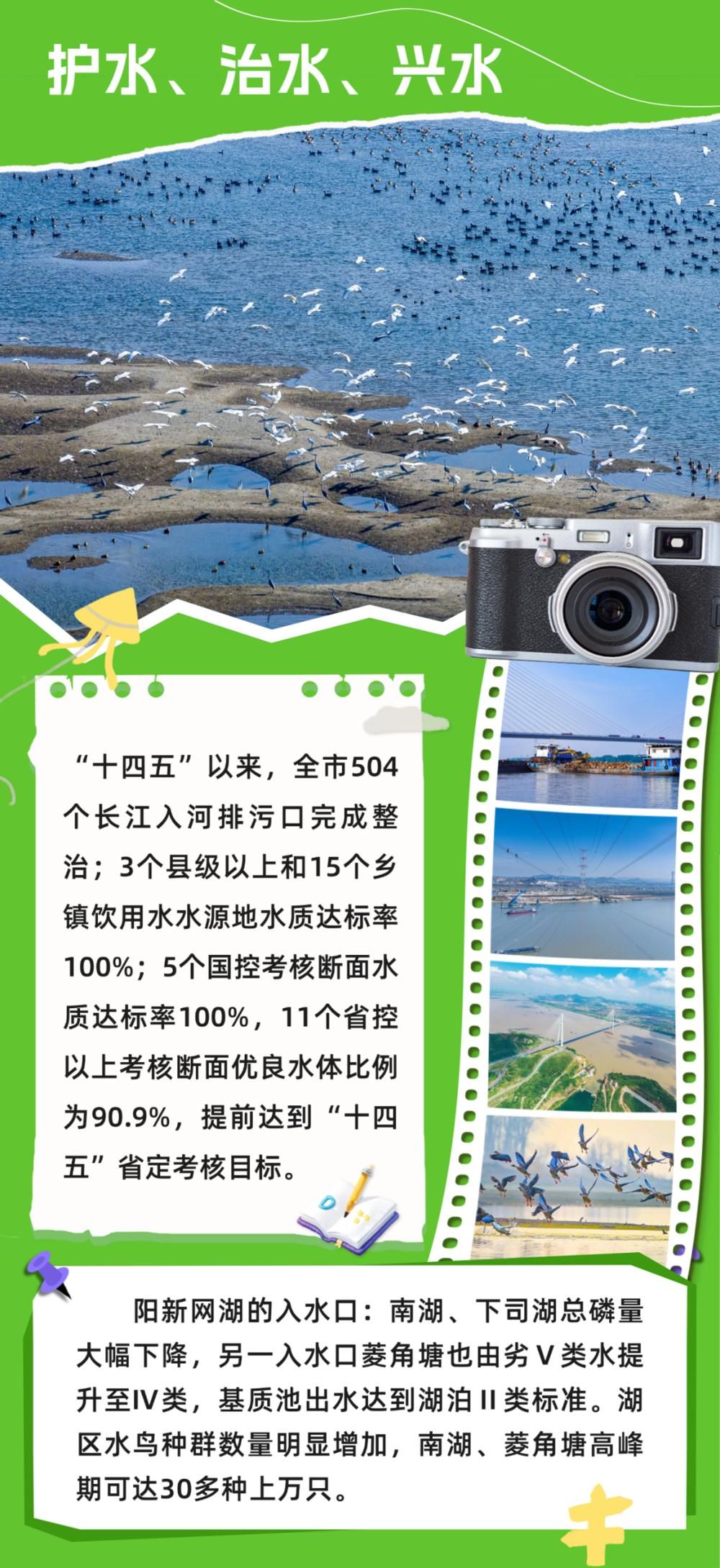

“蓝天白云”能有多治愈?

看看大冶金湖生态园的逆袭就知道

“晴天一身灰,雨天一身泥。”大冶城西3公里处,10多年前,大冶金湖生态园,生活垃圾、建筑垃圾、工业废渣触目惊心。

最高峰期,这里有2座矿山、8家冶炼厂、20余家选矿厂、10余座尾矿库。

转机始于2014年。黄石政企携手,通过劲牌有限公司捐赠,加上中央专项资金,全面启动了大冶金湖生态园生态修复治理项目。

金湖生态园

历时10余年,整理土地9.77公顷、处置废水4.7万立方米,种下10万株乔木、9万平方米的草坪,建起18处亭台驿站,还有专业运动场、儿童游乐园、消防科普馆……数字背后是最坚定的付出、最温暖的民生。

青山隐隐、绿水迢迢。从“生态痛点”到“治理样板”,黄石以创新实践交出工矿废弃地生态修复的高分答卷。

金湖生态园迁出的居民又回来了!与公园毗邻而居的金湖街办八角垴村村民程正华说,26年前因为“住不得”举家搬迁;8年前因为“好环境”,他又和其他50余户村民一样,选择了回乡居住和创业。

金湖生态园

一座公园如同一扇窗棂,映射出黄石生态治理一以贯之的行动。为了让这方“生我养我”的土地宜居宜业、宜学宜游,近年来,黄石投入了朴素情怀和“真金白银”,开展环境攻坚提升行动,持续治气、治水、治土、治废、治噪等。

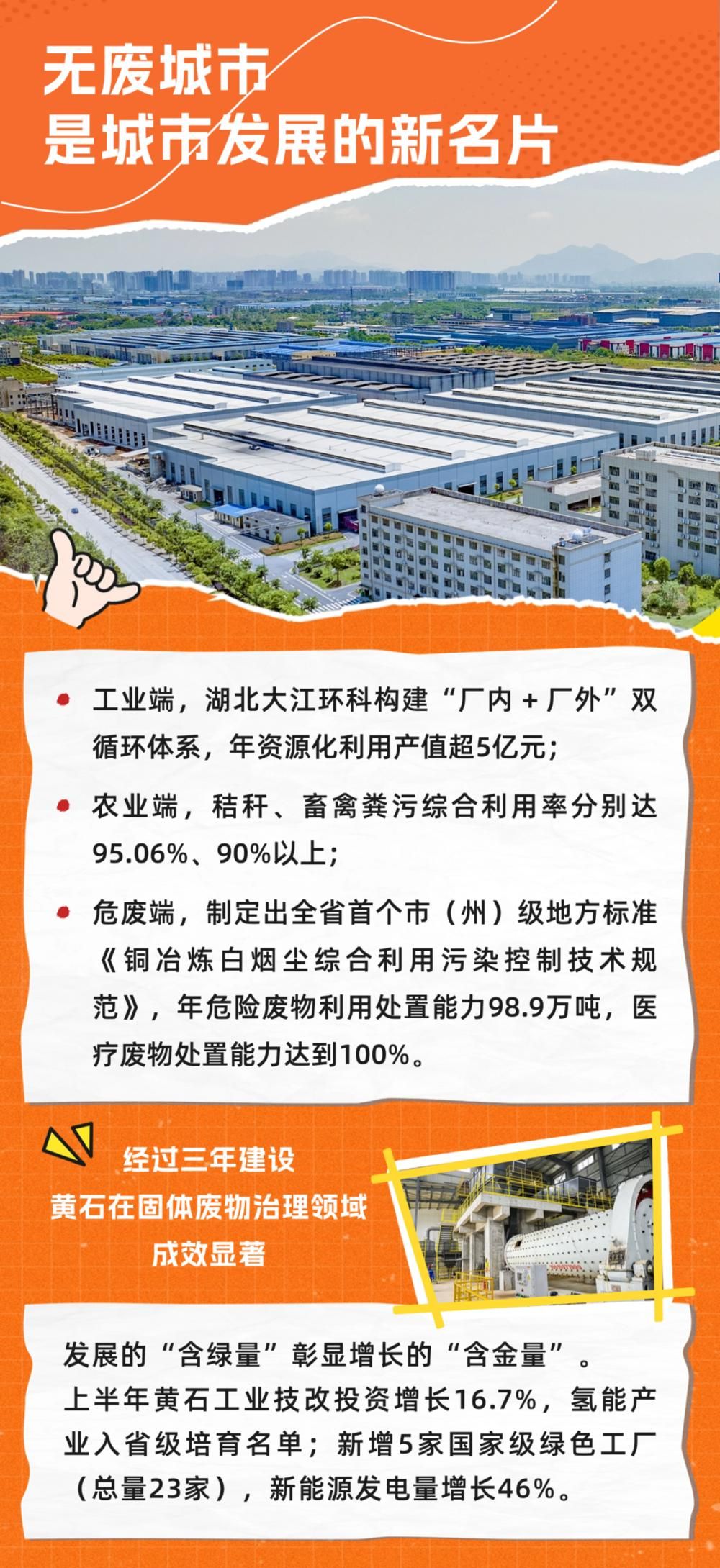

“变废为宝”能有多硬核?

去黄石的车间里转一圈

答案直接扑面而来

尖峰水泥绿色工厂

8月19日,地处大冶保安镇的大冶尖峰水泥有限公司(以下简称“尖峰水泥”)旋窑飞转、热浪扑面。在中央控制室内,大屏幕上跳动的实时监控数据,犹如一个个跳跃的律动音符,正串联起“推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式”的节律。

大冶尖峰水泥有限公司 减排、降碳、节能

2012年建成“湖北第一脱”窑尾烟气SNCR脱硝系统,2018年再开湖北水泥行业先河,建成“湖北第一脱”石灰石—湿法脱硫系统;近三年氮氧化物、颗粒物、二氧化硫分别减排70%、60%、70%;

当前氮氧化物排放50mg/立方米、颗粒物10mg/立方米,远低于国家排放标准;今年再投1966万元建SCR脱硝系统,完工后氮氧化物将压减至50mg/立方米以下,达超低排放标准;

今年6月竣工的4.95兆瓦峰值光伏项目并网发电,8400块光伏板年减间接碳排放4000余吨;目前筹备厂内充电站、推进车辆“油改电”,实现降碳与降本双赢。

蓝天、碧水、净土;节能、减排、降碳。在破解“工业城市”与“生态保护”协同难题的实践中,尖峰水泥的故事,凝聚成黄石企业(产业)绿色转型的缩影。

湖北振华化学股份有限公司

建设“无废城市”,创新无处不在。作为国家级高新技术企业、国内铬盐行业的龙头企业,湖北振华为破解铬盐行业固废治理世界性难题提供了“湖北振华方案”。

湖北振华化学股份有限公司 科技创新

依靠科技创新和技术改造,成功创建了“铬盐+钢铁”跨行业耦合联动模式;

该模式通过将铬渣解毒改性后作为钢铁冶炼的烧结矿添加剂,成功打通铬渣大规模、高值化资源利用路径,实现固体废物减量化、资源化和无害化协同推进。

新闻评论

生态赋能

□鄂东评

没有绿水青山的“好风景”,就没有美丽黄石的“好前景”!作为老工业基地与资源型城市,黄石正重塑刚柔相济的城市气质。

从大气、水环境治理到矿区修复、生物多样性保护,从碳达峰碳中和目标引领产业转型到完善生态文明制度体系,其高水平生态保护已从“有没有”的基础,迈向“好不好”的品质提升。

“生态兴则文明兴”的科学论断,深刻揭示生态环境与人类文明的内在关系。坚定不移走生态优先、绿色发展之路,推动高水平生态环境保护永远在路上,永远没有休止符!

高水平保护,核心在“统筹协调”。要变“一时之举”为“长久之策”,统筹生态保护与经济社会发展、短期治理目标与长期生态安全、局部环境改善与区域协同治理,破解“保护”与“发展”的对立误区,实现生态效益、经济效益、社会效益的有机统一。

高水平保护,重点在“精准施策”。要聚焦大气、水、土壤等重点领域的突出污染问题,以及生态脆弱区、重点功能区的修复需求,依托科技手段精准识别污染源、科学制定治理方案;要建立健强长效机制,让保护有制度约束、有动力支撑,确保高水平保护常态化、可持续。

高水平保护,支撑在“公众参与”。保护最终目标是人与自然和谐共生。要开放环保设施,开展环保宣传教育、组织志愿活动等,并积极鼓励市民从节水节电、垃圾分类、低碳出行等小事做起,凝聚“人与自然和谐共生”的社会共识,引导更多人成为绿水青山的守护者、践行者。

高水平保护从来不是发展的“拦路虎”,而是高质量发展的“助推器”。让绿水青山底色更浓、金山银山成色更足,非一日之功,黄石的转型升级之路,仍需持续发力、久久为功!

(记者易木生 廖巍巍 潘静茹 梁坚义/文 柯恒/图许怀同 陈芷珊/制图)