2025-09-02 20:52 来源:湖北日报 编辑:胡伟龙 人阅读

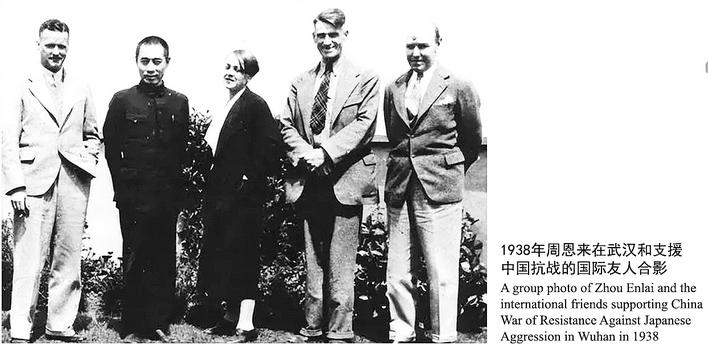

1938年,周恩来在武汉和支援中国抗战的国际友人合影。 (资料图片)

大道不孤,大爱无疆。

“中国人民抗日战争胜利是中国人民同反法西斯同盟国以及各国人民并肩战斗的伟大胜利。”新时代以来,习近平总书记多次讲述中外人民在世界反法西斯战场上相互支援、并肩战斗的故事。

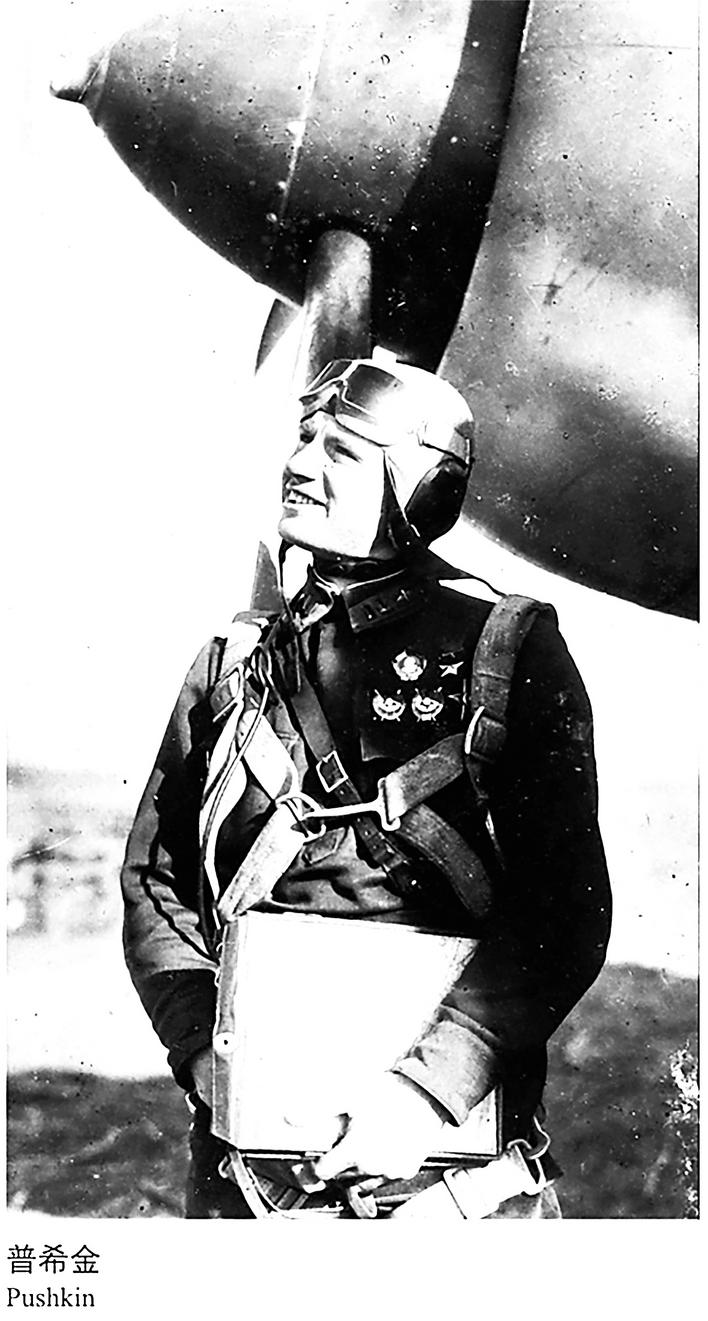

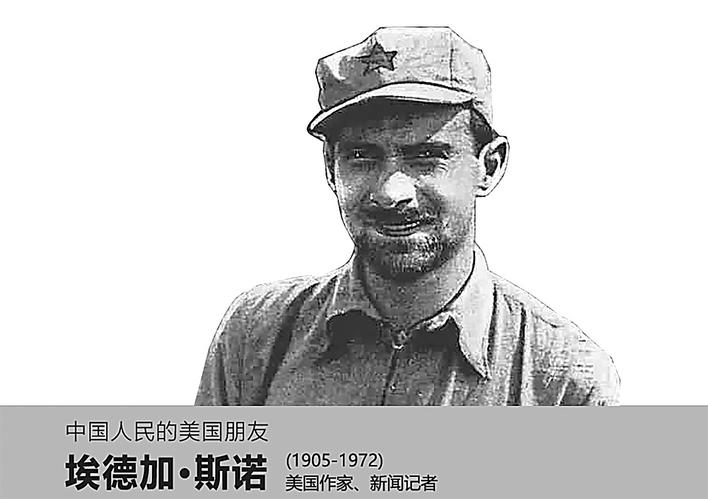

抗战期间,斯诺、艾黎、拉贝、白求恩、普希金等一大批国际友人不远万里来到中国、来到湖北,同中国人民并肩战斗,以舆论声援、医疗救助、物资援助、难民收容等各种方式支援抗战。携手跨进同一条战壕,在血与火、生与死的考验中结下的深厚友谊,中国人民永远不会忘记。

1938年5月,新婚不久的苏联空军志愿队轰炸机分队长阿·伊·普希金主动报名援华,参加武汉会战。(资料图片)

历史学家汤因比曾说:“人类在历史发展中常常要面临来自人或自然的一系列重大挑战,在这些重大挑战交汇的关节点上,人类社会存在多种可能的走向。”

80年前,面对不可一世的法西斯势力,包括这些国际友人在内的全世界正义力量同仇敌忾、英勇战斗,赢得了反法西斯战争的伟大胜利。

80年后的今天,人类又一次站在了团结还是分裂、对话还是对抗、共赢还是零和的十字路口。当积极投身抗战的国际友人后代来到中国,寻访峥嵘岁月里患难与共的足迹;当美国飞虎队青少年夏令营成员艾利克斯来到湖北红安,聆听飞虎队队员本尼达的故事……守护历史正义、守护人类良知的信念在情感共鸣中如星火般汇聚。

历史川流不息,精神代代相传。

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,湖北日报全媒记者专访三位国际友人的亲属,他们都为其亲人当年选择与中国共产党和中国人民结伴同行感到骄傲和自豪。

以史为鉴,从抗战烽火到百年变局,世界各国人民都会选择站在历史正确一边、站在公平正义一边,坚定做历史记忆的守护者、发展振兴的同行者、国际公平正义的捍卫者,坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治,共同创造人类更加美好的未来。

埃德加·斯诺(1905年—1972年)美国作家、新闻记者

采访对象埃德加·斯诺侄子 埃里克·福斯特

“我追随姑父的脚步来到中国长居北京”

埃德加·斯诺侄子续写《红星照耀中国》

“2010年,我追随姑父的脚步来到中国,并长居北京。”8月15日是日本宣布无条件投降80周年的日子,得知埃里克·福斯特受邀到南京参加相关纪念活动,湖北日报全媒记者专程赶赴南京并专访了他。

埃里克·福斯特是《红星照耀中国》作者埃德加·斯诺的侄子。说起埃德加·斯诺,很多中国人都不陌生。这位生于美国密苏里州堪萨斯城的作家、记者,向世界报道真实的中国,“给了世界一双了解中国革命的眼睛”。

1936年,斯诺来到陕甘宁边区,成为第一个访问中国共产党革命根据地的外国记者。他与毛泽东、周恩来等领导人进行长谈,根据见闻写成《红星照耀中国》一书,首次向世界展现了中国红色政权和红军将士的真实面貌,引发热烈反响。

“到北京后,我才知道《红星照耀中国》是中国中学生的必读书目。”埃里克说,“可能已有数百万年轻人读过这本书,好多人是读了两遍、三遍,并写下了大量的评论文章。”

8月15日,湖北日报全媒记者在南京专访埃里克·福斯特(中)。他与记者合影并签赠《红星照耀中国》。

在与中国学生的交流中,埃里克经常会被问道:“埃德加·斯诺是谁?”

“他们还想知道更多有关作者本人的故事。”埃里克表示,他正在创作两本书,一本是全面介绍斯诺在中国10年的经历、取得的成就及个人成长故事;另一本书相当于续写《红星照耀中国》,包括之后发生的淞沪会战、南京大屠杀等,“这两本书在中国出版后,还会在美国出版,要让更多和我一样的外国人了解中国的抗战历史,特别是年轻人。”

“中国是世界反法西斯战争的东方主战场,中国人民为世界反法西斯战争胜利付出了巨大牺牲、作出了重大贡献。”埃里克坦言,“我来中国以前只知道奥斯维辛集中营,来中国后才知道南京大屠杀,这段历史不容抹杀!我写了一本关于二战期间日本老兵的书,采访了很多参加过南京大屠杀的日本老兵,他们都承认在南京犯下的罪行。”

采访中,记者提及一张斯诺与周恩来、邓颖超在武昌珞珈山的合影。这让埃里克回忆起姑父斯诺在武汉抗战的往事——

1938年7月,斯诺抵达武汉,采访了周恩来等各界人士,并作了如实报道。他还与妻子海伦·斯诺、好友路易·艾黎等人在武汉发起成立中国工业合作协会(以下简称“工合”),并成为“工合”的宣传者和争取外国支持的发言人。

埃里克表示,姑父斯诺在武汉抗战期间,首次将毛泽东的《论持久战》传播向世界,新中国成立后他曾三度应邀来访,1970年的访华之行,更为中美两国关系的转折破冰作出了独特贡献。

“我将追随姑父的脚步。”埃里克透露,目前正在创作一本有关中国发展成就的书,要把最新的中国故事讲给世界听。

埃里克来中国后,在北京教授英文,目前已经退休。他透露,创作灵感来自在北京生活期间,他深刻感受到中国日新月异的变化,在很多领域都已经是世界第一,比如中国已成为世界第一造船大国。“这些数据会变成非常吸引眼球的标题,这本书在海外出版之后,我相信即使有很多人还不了解中国,也会被深深吸引。”他说。

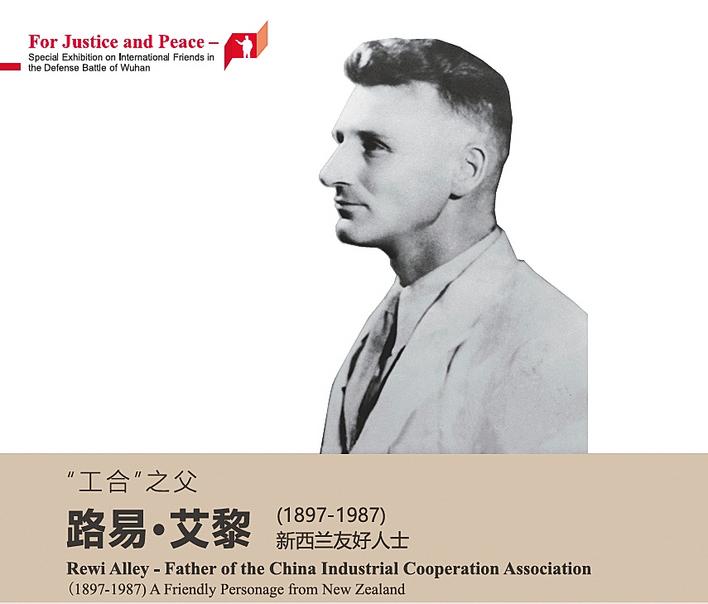

路易·艾黎(1897年—1987年)新西兰友好人士

采访对象 路易·艾黎侄女 乔斯林·艾利·沃特金

艾黎的骨灰一半撒在甘肃一半葬在北京

侄女追随其脚步回访武汉、洪湖

武汉正值盛夏,远在地球另一端的新西兰却是隆冬。一北一南,季节不同,但两国人民爱好和平的心同样炙热。

8月15日,湖北日报全媒记者通过邮件辗转联系上新西兰国际友人路易·艾黎的侄女乔斯林·艾利·沃特金女士。

当天,她正在新西兰奥克兰大都会博物馆,参加纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年——以路易·艾黎为代表的新西兰友好人士在抗战中的图片展。

乔斯林介绍,近期新西兰有不少这样的活动,比如路易·艾黎的出生地斯普林菲尔德镇就举行了相关的纪念活动。这些活动大多通过珍贵的历史照片、翔实的文献资料及真实感人的故事,再现80多年前中新两国人民在反法西斯战场上的守望相助。

“路易·艾黎是我父亲的堂兄,也就是我的叔叔。1927年起,他就一直在中国生活。”乔斯林回忆,“记得小时候,叔叔艾黎每年都会给我们寄一本摄影画册作为新年祝福,里面是他在中国拍摄的城市乡村、普通民众等。收到画册的那一刻,我们总是很开心。”

“艾黎与湖北的情谊早在抗战之前就开始了。”乔斯林从叔叔艾黎的自传了解到,1931年至1932年间,他到武汉、洪湖抗洪,运送救济粮并收养孤儿。他被湖北人民遭受的苦难深深触动,又被这些淳朴百姓不屈不挠的勇气和决心所鼓舞,所以竭尽所能帮助他们。

路易·艾黎等国际友人在中国建立了近3000个工业合作社。图为武汉工友弹花轧花合作社。(资料图片)

“为援助中国人民抗战,叔叔艾黎和美国作家斯诺等建立了近3000个工业合作社,这让我感到无比自豪。”乔斯林介绍。

上世纪30年代,上海是中国工业之都,1937年被日军轰炸后,近七成的工业被毁,许多人一无所有。当时,身在上海的艾黎不断自问:如何让人们有工作养活自己?如何重新启动工业?如何更好帮助中国抵抗日本法西斯?次年8月,在周恩来的支持和鼓励下,路易·艾黎等国际友人在武汉正式成立“中国工业合作协会”。艾黎提出口号“工合”,意为“一起工作”。到1942年底,已经在全国各地设立事务所72个,拥有社员3万人,生产包括毛毯、面粉、玻璃、工具、陶器等500多种产品。

“工合”还在海外华侨和同情中国抗战的各国社团、友好人士中募捐,将筹集到的铸铁、机械、大米、面粉等物资通过八路军办事处送往延安和华北八路军总部。

1942年,路易·艾黎与乔治·何克在陕西创办培黎工艺学校;1944年迁址甘肃山丹。新中国成立后,路易·艾黎仍留在中国继续为国家建设作出贡献。

8月15日,新西兰斯普林菲尔德镇,人们在路易·艾黎纪念碑前献上花圈,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。图为路易·艾黎的侄女乔斯林·艾利·沃特金特意留影纪念。 (受访者供图)

乔斯林说,艾黎虽在湖北时间不长,但对武汉、洪湖怀有深厚的情谊,他曾于1979、1984年两次重回武汉,访问了八路军武汉办事处旧址纪念馆,并留下珍贵照片。1987年12月27日,艾黎在北京逝世,享年90岁,骨灰一半撒在甘肃山丹、一半葬北京。

追随艾黎的脚步,乔斯林于2023年来到湖北,参观了八路军武汉办事处旧址纪念馆;在洪湖一中,她与学生共读路易·艾黎创作的《洪湖精神》诗篇。

艾黎在中国的人道主义工作,对家族产生了深深的影响。乔斯林介绍:“我们家族很多成员,包括我自己都是教师,我们都非常重视他组织学校和培训数以千计儿童和成人的方式。”

近年来,乔斯林致力于向家族年轻一代讲述艾黎的故事、传承艾黎的精神。2022年,她特地邀请25位堂亲一起参观了艾黎旧居。“我希望这些年轻的家族成员能像叔叔艾黎一样,继续帮助他人。”

约翰·拉贝(1882年—1950年)德国友好人士

采访对象 约翰·拉贝之孙 托马斯·拉贝

“我觉得自己也是中国的一部分”

拉贝之孙成为南京大屠杀历史记忆传承人

8月15日,第四批南京大屠杀历史记忆传承人上岗仪式在江苏南京举行,其中包括《拉贝日记》作者约翰·拉贝的孙子托马斯·拉贝。这是国际友人后代首次入选这一群体。

“我们拉贝家族四代人,已与中国延续了170多年的情谊。无论过去还是今天,面对邪恶势力,我们坚定地站在历史正确的一边,要把历史的真相告诉更多的人。”托马斯接受湖北日报全媒记者采访时表示。

在侵华日军南京大屠杀期间,西门子公司常驻南京代表拉贝同多位国际友人共同设立“国际安全区”,救助超过20万中国百姓,并写日记详细记录日军暴行,为历史留下如山铁证。

“祖父的日记中写到了武汉。南京战火纷飞之际,许多富人、高管都撤到了汉口。”托马斯介绍,“公司曾命令祖父离开南京前往更安全的武汉,但他拒绝了,毅然留下来主持南京国际委员会的工作,建立中立区保护平民。”

当时,拉贝被推举为安全区主席,他把学校、教堂、西门子厂区等建筑开辟为紧急避难所,冒着生命危险“说服日本人承认安全区可为中国人提供庇护”,并四处奔走寻找大米和煤等生活物资。直到1938年2月22日,再次接到总部电报,他才离开南京前往汉口,指定牧师米尔斯接任安全区主席;3月18日,拉贝启程返回德国。

“80多年过去了,祖父一直被中国人民惦念和感激。”托马斯说,习近平主席2014年访问德国时在演讲中讲述了祖父的故事,并在中国举行南京大屠杀死难者国家公祭仪式等场合多次提到他。

“祖父为中国平民挺身而出,他一直是我们家族的榜样。”托马斯和家人在全球范围内建立了6所约翰·拉贝交流中心,弘扬拉贝的人道主义精神,传递和平和友谊。

2024年1月,托马斯撰写的《拉贝与中国》中文版出版,再现拉贝在北京、天津、南京30年的生活经历,讲述拉贝家族几代人同中国人民的情谊。“中国人民纪念拉贝,是因为他对生命有大爱、对和平有追求。”托马斯把习近平主席对祖父的这句评价印在了书的首页。

8月15日,托马斯·拉贝在南京参观侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。

托马斯是德国海德堡大学教授。2015年9月,他受邀参加中国人民抗日战争胜利70周年纪念活动时,习近平主席向他颁发了“中国人民抗日战争胜利70周年”纪念章。近年来,托马斯与首都医科大学附属北京妇产医院共同编写教材、开展医疗技术合作,并在南京、武汉等地讲课。

“因为我的家族与中国的联系,我觉得自己也是中国的一部分,由衷地为中国的发展和进步感到高兴。”托马斯透露,他的儿子马克思·拉贝正在努力学习中文,期待未来延续曾祖父的和平使命。

1938年,美国友人鲁兹(右一)及女儿弗兰西斯(左二)、美国记者斯特朗(右二)、史沫特莱(左一)和彭德怀在汉口鲁兹住宅前合影。斯特朗、史沫特莱都将武汉抗战时讯发往欧美主流媒体。(资料图片)

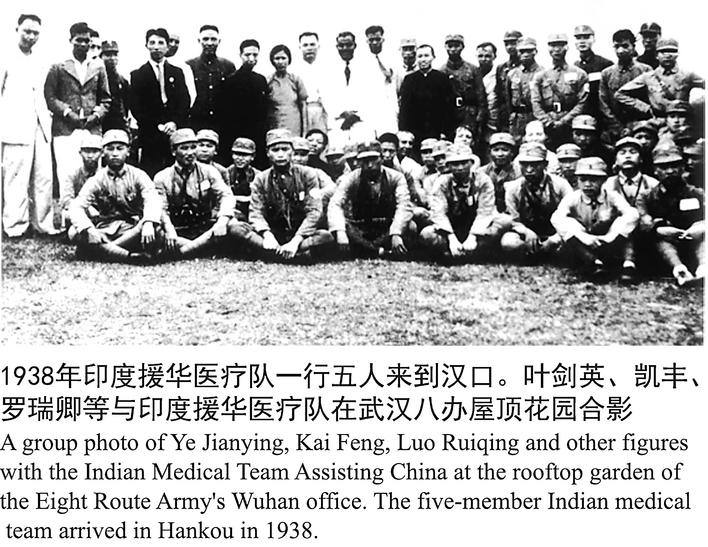

1938年,印度援华医疗队一行来到汉口,叶剑英、凯丰、罗瑞卿等人和他们在八路军武汉办事处屋顶花园合影。 (资料图片)

美国友人弗兰西斯以人道主义国际救援的名义给八路军运送医疗物资。 (资料图片)

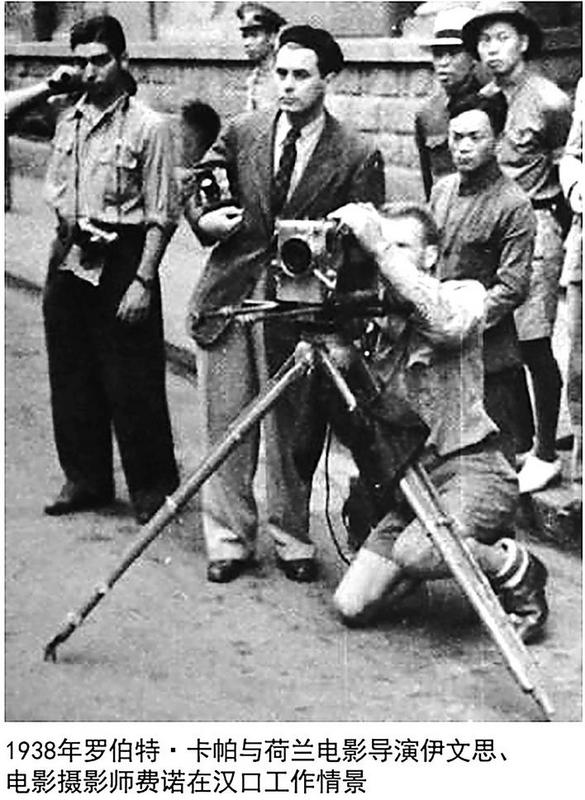

1938年,匈牙利裔美籍战地摄影大师罗伯特·卡帕与荷兰电影导演伊文思、摄影师费诺在汉口街头拍摄。 (资料图片)

罗伯特·卡帕拍摄的汉口遭受日军飞机轰炸后的照片,刊载于1938年10月17日美国《生活》周刊。(资料图片)

文字:湖北日报全媒记者 龚雪 沈早慧 通讯员 周静 实习生 马一雯

图片:除署名外,均由湖北日报全媒记者 薛婷 任勇 摄

特别感谢:八路军武汉办事处旧址纪念馆