2025-07-28 15:30 来源:湖北日报 编辑:胡伟龙 人阅读

7月9日,华工科技产业股份有限公司(简称“华工科技”)的一则公告,引发市场广泛关注。

公告显示,公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长42.43%至52.03%。

如此大幅度的利润增长,原因何在?其公告称,2025年上半年,公司应用于算力中心建设的400G、800G高速光模块收入和盈利大幅增长,应用到新能源汽车的加热组件、传感器销售持续增长,应用到船舶等行业的智能制造业务订单增长较快。

华工科技党委书记、董事长马新强介绍,公司围绕算力基础建设,实现在全球第一梯队首发3.2T光模块/CPO光引擎;在极限制造领域,面向半导体、新能源、航空航天等领域持续创新产品矩阵,C919大飞机、我国首个自主研制的超高功率重型燃气轮机、深中通道等“国之重器”,都镌刻了华工科技隐形的力量。

华工科技从一家校办工厂起家,产品一度主打激光打标。从这一激光行业的基础业务,蝶变为助力“国之重器”的高端激光装备领军者,其间藏着什么奥妙?

让航空发动机2000℃燃烧室快速降温

只需约2秒钟,脉冲激光束就能完成孔径0.3毫米的微孔加工。7月16日,湖北日报全媒记者在华工科技参观其研发的航空发动机热端关键零部件激光加工装备。

微孔加工有何价值?华工科技旗下华工激光三维五轴装备事业部总工程师胡军巍介绍,航空发动机的燃烧室工作时,温度最高可达2000℃左右,为了提高发动机的推重比,防止零部件“熔化”,需要激光加工极小直径、特殊角度的气膜孔,做成冷却空气层进行冷却降温。这一技术和工艺,一度是制约我国航空发动机、燃气轮机产业链发展的瓶颈之一。

航空发动机三维五轴激光加工特种智能装备

华工科技联合多家单位,研制出了这一激光加工装备,让发动机在快速降温的同时,又能给关键部位穿上“保护衣”,有效提升了我国航空发动机关键零部件加工水平。

“走得再远都不要忘了为什么而出发。公司党委始终秉持初心,那就是‘代表国家竞争力、具备国际竞争力’。有了这个初心,我们就需要以极致思维、放到全球坐标体系中去打磨产品。”马新强说。

下一代3.2Tb/s的液冷共封装解决方案、半导体晶圆高精度切割和退火技术与装备、碱性电解槽及氢燃料电池核心部件激光加工装备、船舶行业用全面划线机……近年来,华工科技一系列颠覆性产品填补国内空白,涌现出了70多个“中国第一”。

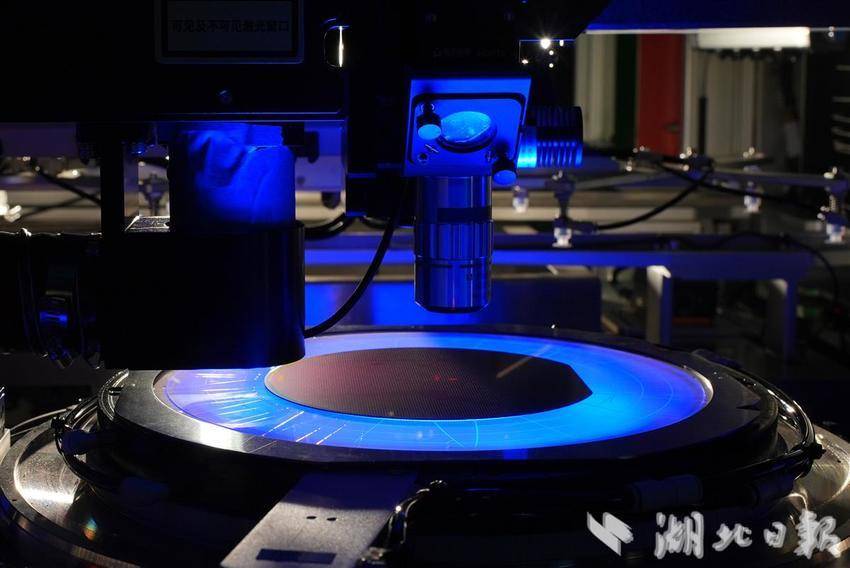

半导体晶圆高精度切割

5年招揽500名博士人才

“企业的前途在创新,创新的关键在投入,投入的重点是人才。”马新强介绍,这几年公司拿出了最大的诚意引进人才,与6所高校联合培养工程硕博士、卓越工程师,将“博士100计划”升级到“博士500计划”,力争5年内引进、培养500名博士。“2025年上半年,我们就招聘了硕博士181人,大大超出预期。同样超出预期的是,我们近几年推出的创新产品,绝大多数来自新引进培养的高层次、高素质人才。”

2022年9月加入华工科技的熊忭,现担任公司中央研究院AI算法工程师。他参与开发的全天时智能激光除草机器人,在今年6月28日华工科技创新日上发布后,迅速火爆出圈。

这台激光除草机器人,它的“眼睛”像经验丰富的老农一般,能迅速锁定杂草,激光精准击中草茎,“嗞”的一声,杂草瞬间汽化,而庄稼毫发无伤。这意味着,以后除草不再需要农药。

除草机器人

熊忭所在的中央研究院,是华工科技2020年着力打造的创新策源地、高端人才集聚地和创新资源集聚平台,锚定“全球首发、行业领先、专精特新”这一目标,目前已集聚27位院士、专家担任“智囊”,近200人的高素质研发队伍,硕博士占比超78%。

在中央研究院支撑下,华工科技35岁以下重点项目负责人占比超过30%。

“未来,我们将更加强化国际化人才的塑造和培养。”马新强介绍,经过10多年布局,华工科技在北美、欧洲、东南亚、澳大利亚设立了10余个分支机构和生产基地,公司将在智能化时代进一步探索新领域、新赛道,立志成为全球有影响力的科技企业。

聚焦产业链上下游,投资40多家企业

“产品的竞争,说到底是产业链的竞争。”马新强表示,特别是装备制造业,一套装备由千百种零部件组成,只要其中一种关键部件做不出来或性能不稳定,都会影响到整套装备的水平。所以,一定要以应用为牵引,坚持产业链上下游协同创新。

补链延链强链的过程中,华工科技以创新技术为引领,以智能制造为支撑,同时善用资本杠杆。

在华工科技旗下投资平台——华工投资的一面墙上,写满了产业链众多关联企业的名字。

华工投资总经理张丽华介绍,他们沿着光电子产业链方向,投资华日激光、华芯半导体等40多家产业链上下游企业,发起设立了总规模超10亿元的激光产业基金等多只基金,还将适时布局并购基金,“助力湖北光电子信息产业集群更加壮大,也为保障国家在这一领域产业链安全贡献力量。”

一系列创新,背后深层次的动力,是体制机制的改革。

脱胎于华中科技大学的华工科技,2021年完成校企分离改革“关键一跃”,控股股东由武汉华中科技大产业集团有限公司变更为武汉国资主导设立的国恒基金,实际控制人由华中科技大学变更为武汉市国资委。

马新强谈到,改制前,华工科技决策流程长,错失了一些发展机会,同时因为中长期激励机制欠缺,导致优秀人才流失,企业发展活力不足。校企分离改革后,通过核心骨干持股,公司长期发展与核心骨干利益绑定,大大提升了运营效率,激发了发展活力和动能。

持续改革创新,华工科技营收、利润连年增长,在全国上市公司中实属罕见。公司自1999年成立以来,连续25年销售收入年均增长率为20.7%,净利润年均增长率为15.8%;2021年完成校企分离改革当年,销售收入从61亿元直接突破百亿大关,连续五年净利润增长18%,研发投入增长25%,海外销售收入增长32%。

(记者 张真真 冯袁玥通讯员 游茁瑞 俞智君 实习生 任康中)