2024-05-27 07:47 来源:三峡日报 编辑:张远近

原标题:与熊为邻,共享绿水青山 ——探寻后河国家级自然保护区黑熊踪迹

“又拍到黑熊‘生面孔’啦!”近期,在位于五峰的后河国家级自然保护区,设置的红外相机监测到的黑熊数量再“+1”。

后河所在区域是连接华北和华南、促进华中地区生物多样性交流与保护的生态廊道,是武陵山地区物种多样性的精华,也是长江经济带生物多样性保护的典范。

近年来,后河保护区黑熊频频出没,数量不断增多。为进一步摸清黑熊种群数量、分布情况、活动规律,黑熊专项调查项目于去年3月启动,如今调查进展如何?近日,记者驱车前往后河国家级自然保护区,和保护区工作人员一起开启“追熊”之旅。

巡护员在翻看红外相机记录的视频。 记者沈媛 摄

徒步进山“追”熊

“穿好长袖,带点干粮,进去少说要三四个小时。”后河国家级自然保护区管理局科研所所长王业清嘱咐道。他身穿迷彩服,脚蹬解放鞋,背着装有干粮及调查监测设备的双肩包,皮肤因常年在林间穿梭而晒得黝黑发亮。

记者与巡护员王业清、何平会合后,转身又上了车,与他们一起继续“追熊”之路。

驱车一路从水泥路,到杂草丛生的泥路,继而停在了一间废弃的老屋前。“接下来就要靠步行了。”何平边说边拾起脚边的木棍,“还要小心蛇和蚂蟥噢!”

“在本次黑熊专项调查中,我们根据去年的本底资源调查结果,选取了黑熊出现频率高的20个点位进行红外相机陷阱调查,每个‘陷阱’周围布设3台红外相机,以‘陷阱’为中心大致形成一个等边三角形,通过科学架设,可实现360度拍摄落入‘陷阱’的黑熊。”王业清介绍,根据本底资源调查,专家鉴定出在后河保护区内有50至60头黑熊。

“真的遇到过黑熊吗?”记者往丛林深处行进时,边期待边疑惑。“遇到过噢!不过黑熊也是怕人的,如果是独行的黑熊,大多是发出响亮的吼叫,然后飞快地跑远。”何平告诉记者,如果遇到的是带幼崽的黑熊,那情况就更危险了,“前几年,遇到过一只带一对双胞胎幼崽的黑熊妈妈,它看见我们就开始用吼叫声驱赶,那声音真是难以形容的恐怖。明明是想跑的,却浑身绵软,迈不开步子,还好它们后来离开了。”

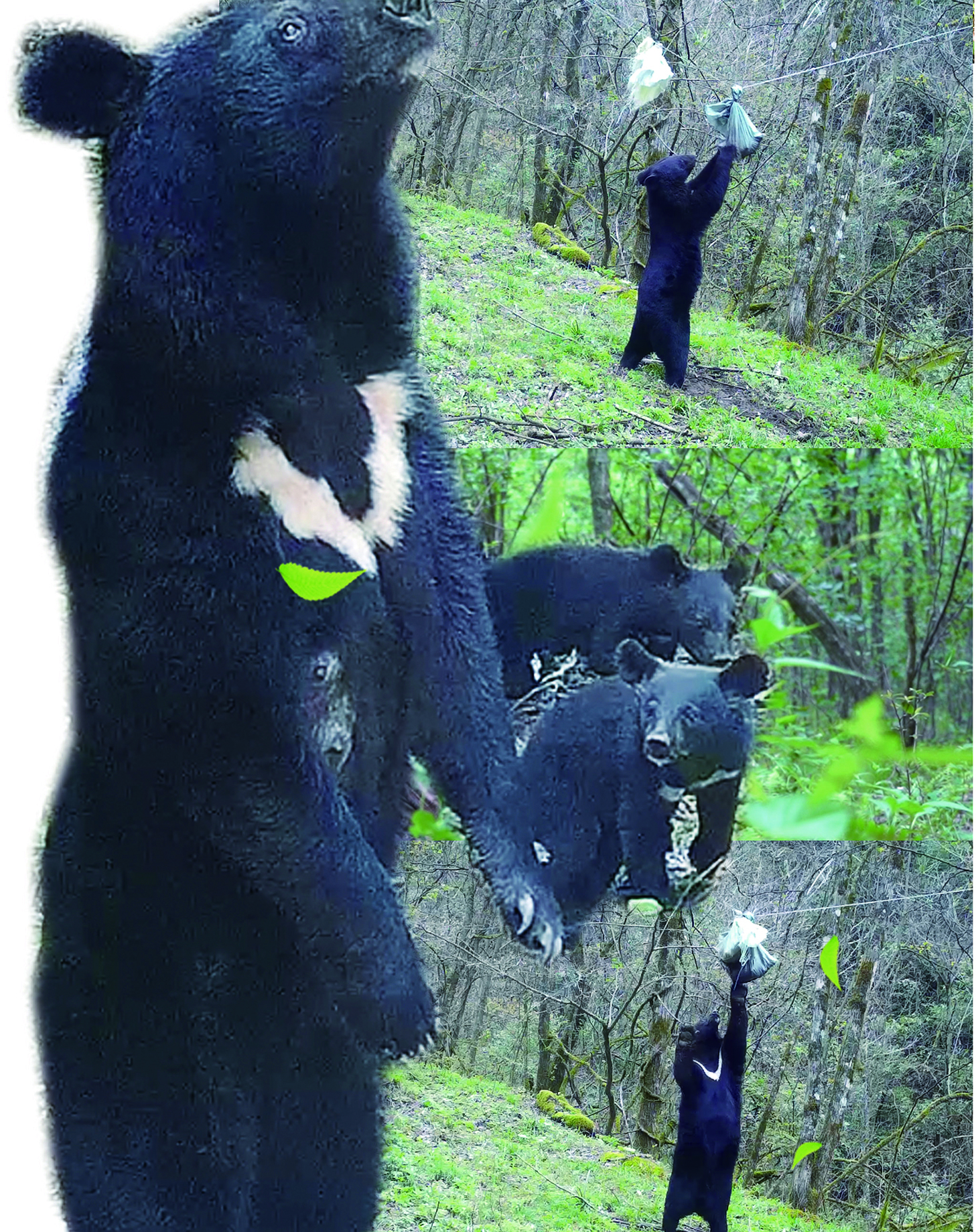

红外相机拍摄到的黑熊。 后河国家级自然保护区 提供

布控“陷阱”引熊

后河保护区地处武陵山区,显著的喀斯特地貌让山间多砂石,陡坡之上常常容易摔跤。“脚踩下去砂石破碎,非常滑,你们要小心啊!”两名巡护员不断地提醒记者。尽管是鲜有人涉足的原始森林,却也能发现有一条隐约显现的路,“我们每两个月至少都会来各个设置了‘陷阱’的地点巡视一遍,走得多了,就踏出了一条小路。”王业清告诉记者。

所谓“陷阱”,并非引黑熊靠近并抓捕的机关,而是选取黑熊出现频率高的20个点位进行红外相机“陷阱”调查。在3棵不同方位的大树绑上绳子,将羊肉装在蛇皮口袋里,悬在离地2米左右的高度,引黑熊靠近,以这种中间悬挂诱饵的方式获取黑熊个体识别影像资料,通过标记重捕的方法估算后河黑熊种群数量。

“那是‘陷阱’吗?”行进中,记者忽然闻到一股似有似无的羊肉味,抬起头来看到了一个被3条绳子吊着的蛇皮口袋。步行近一小时的记者已精疲力竭,却又在看到“陷阱”后来了兴致。

羊肉悬在2米的高度,黑熊为了吃到肉而举起“双手”,从而露出胸部的“V”字形白斑。“黑熊胸部的白斑就如同人的指纹,不同个体的‘V’字形白斑存在细微差别,通过辨认白斑的不同形状可以识别黑熊个体。”王业清边向记者介绍,边走到“陷阱”旁的一台红外相机前,迫不及待地翻看相机记录的视频。

“拍到了!拍到了!快看!”只见视频里记录到一只在“陷阱”下抱头打滚的黑熊。“这是一只成年的黑熊,体重大约300斤,刚刚经过冬季食物短缺期,但它依旧体型壮实,长得好得很!”王业清兴奋地告诉记者,“不同于其他保护区,我们后河保护区高海拔、低海拔地区都有,冬季高海拔地区气温较低,食物较为短缺,但黑熊可以自主移动到低海拔地区,哪怕是冬天,动植物资源也很丰富。”

说罢,王业清熟练地取出红外相机的存储卡,掏出包里的笔,写下“HX006”——“HX”是黑熊的缩写,“006”是此处陷阱的代号,“把卡带回去,进一步辨认是否为新增的黑熊。”

“红外相机都设置在离地约80厘米的树干上,这个高度是拍摄黑熊的最佳高度。”检查完3台红外相机并换上新的电池后,巡护员们开始观察现场的情况,“树干上有熊爪的抓痕”“附近的树旁有羊肉的骨头”“陷阱下的空地光溜溜的,肯定是黑熊打了滚”……巡护员一项一项带记者辨认、讲解。

“羊肉还有小半袋没吃完,估计是挂得有点高,黑熊站起来也够不到。”何平仰起头检查,“要挂得高一些,让黑熊能够‘站’起来碰到,方便红外相机抓拍。又不能挂得太高,怕黑熊够不到。”何平站在羊肉下,举起右手,“我的手举起来是一米八,这羊肉离我的手还有20厘米,是有点高,我们往下放点。”两人松开树上的绳子,调整羊肉的高度。

“为什么要选用羊肉当诱饵?”记者问道。“羊肉和鱼肉的味道相对较大,传播的范围更广,更容易吸引黑熊。”何平介绍。

“诱饵一放,短则2个月,长则更久,岂不是会腐烂?”“黑熊恰恰喜欢吃腐肉,放置时间长也没关系。”王业清告诉记者。

巡护员在辨认黑熊踪迹。 记者沈媛 摄

红外相机拍熊

回到办公室后,巡护员的工作依旧没有结束。何平兴致勃勃地将记录黑熊的存储卡插进电脑里,开始反复观看,把红外相机从不同角度拍摄到的黑熊视频归纳整理。

“你看,这只黑熊妈妈带着一只黑熊宝宝,把这只雄性黑熊的树洞占了。‘房主’也不上前‘评理’,躲在几棵树外,静静看着黑熊母子,等到第二天,母子俩睡醒后离开,雄性黑熊这才回了‘家’。”

“这是两只在打闹玩耍的黑熊,这只黑熊打不过,生气地冲着镜头走过来,将熊爪伸向了红外相机,整个画面晃晃悠悠持续了好一会,然后开始天旋地转。原来是‘战败’的黑熊气得把红外相机给拆掉了。”

像这样的黑熊画面,红外相机拍到的还有很多,“拍到的不仅有成年黑熊,还有黑熊幼崽,这说明我们保护区不仅可以为黑熊提供舒适的生活环境,还能让它们在这里繁衍生息。”何平说。

黑熊专项调查项目从2022年3月开始,为期两年。“目前该项目前期采集工作已结束,正在后期评估阶段,可以评估出黑熊种群个体数量及性别比例,并推算保护区黑熊密度及种群数量。”王业清告诉记者。

虽然黑熊专项调查的红外相机拍摄已告一段落,但后河保护区对野生动物保护信息红外相机实时回传的探索从未停止。近期,后河保护区野生动物监测自动传输系统安装调试完成,进入试运行期,实现了森林深处无网无电区域野生动物保护信息红外相机实时回传,将生物多样性监测周期从3至6个月变为实时监控,节省了人力,也实现了物种信息实时更新。

“红外相机布设一周后,已稳定传输林麝、黑熊、小麂等野生动物监测画面。”何平告诉记者,后河保护区是我国首个在秦岭——淮河以南密林中将卫星互联网技术创造性用于生物多样性监测的保护区。

截至目前,后河保护区已发现维管束植物3307种,陆生脊椎动物417种,其中,国家重点保护野生植物76种,国家重点保护野生动物66种。“下一步,我们还将启动林麝专项调查、长果安息香种苗野外回归试验等项目。对于生物多样性的研究工作,我们从未停下脚步。”王业清表示。(记者沈媛)