2024-05-10 12:17 来源:白龙岗纪事 编辑:韩露

皮肤滑腻、四肢粗短、身材扁平、行动缓慢……与恐龙生活于同一时代,是世界上现存的最大个体的两栖动物,因丰富的营养价值和药用价值,被人们称为“水中人参”。它就是大鲵,俗称娃娃鱼。

曾经每斤价格卖到1000多元,到如今每斤价格80元左右,今天,白龙岗纪事·婧观走近大鲵养殖户胡维勇,看他是如何转型的?

娃娃鱼学名大鲵,在长阳龙舟坪镇郑家榜村,有一家大鲵养殖繁育基地,600多尾大鲵在这里自由生长。

绿荫葱葱,流水潺潺,基地坐落在群山环抱间,宛如世外桃源。基地负责人胡维勇说,这是他当初费了九牛二虎之力才选中的地段。

“大鲵喜阴怕光,一般栖息在清澈、低温的溪流或天然溶洞中。”胡维勇介绍,2010年,宜昌还没有人工养殖大鲵,为了找到一个适宜大鲵生长的环境,他走遍了宜昌周边及各县市区的乡镇,并最终敲定了位于长阳山间的郑家榜村。

大鲵对于水质的要求极高。发现这处洞穴后,胡维勇灌了一整瓶山泉水,送去专业机构进行检测,结果显示水质极佳。

“自来水的碱性太重,不适宜大鲵生长,这里山泉水的pH值呈中性,完全符合我们的需求。”胡维勇说,临近清江方山景区,相关的交通等配套措施也十分完善,他决定落地于此。

基地占地600平方米,分为繁育区和养殖区,胡维勇解释道,大鲵是卵生动物,每年夏末,雄性会挖掘一个巢穴,用尾巴拍打水面吸引雌性,雌性在巢穴内产下数百至数千粒黏性卵后,由雄性进行2至4周的护卵和孵化,这期间需要独立的环境进行繁育。

打着手电筒走进黑暗的养殖区,数十个水泥结构建造的长方形水池里,大鲵根据体型大小被分开饲养。胡维勇解释道,因为大鲵有攻击同类的习性,体型差距过大会导致一方受伤,一个池内的密度不能太大,养殖一段时间后需要根据个体差异及时分池,避免相互攻击。

出水口处,源源不断的山泉通过长长的管道从山上的深洞里引下来,清澈甘甜。

水池里,三三两两的大鲵簇拥休息,扁扁的头,极小的鼻眼,粗短的四肢,常常可以一天都不挪动下位置。

讲起自己与大鲵结缘的故事,胡维勇说,是摸着石头过河。2010年,在不了解大鲵的情况下,胡维勇凭着满腔热情,一口气从广州购买了三十多万元的幼鲵运回长阳。

“当时没经验,不知道在放养前要对幼鲵进行体表消毒处理,真是亏大了。”回忆起第一笔买卖,胡维勇又气又笑。他说,买回来之前没做检测,不知道幼鲵本身带有病毒,加之水里有霉菌,导致鲵种入池不到一周,几乎全军覆没。

“后来才知道,大鲵的病害防治要以预防为主,发病后要及时进行隔离饲养和治疗,同时做好科学的防疫措施才行。”对于这次的滑铁卢,胡维勇总结为技术储备不够、养殖经验不足、监测体系不全。也是因为这次的跟头,让胡维勇意识到了技术的重要性。

从此,他开始认真观察起大鲵的生活习性,仔细揣摩最适宜它们生长的水温,接触学习最先进的人工养殖技术。大鲵的平均生长周期为3至5年,这期间胡维勇就耐心地日复一日重复着投喂、清塘、放水、调温等工作。

“大鲵对水质的要求极高,要注意及时清除残饵和排泄物,保持池水流动、池内清爽无污染,水体透明度和溶氧量都有要求,pH值也要在6.8-7.8之间。”多年经验积累,胡维勇对大鲵有了深入了解,讲起养殖注意事项头头是道,为了保证水质,他连消毒水都很少用,一般选择食盐来净化。

“除了对水质要求高,对水温要求也很严,16℃至22℃为最佳,在炎热的夏季和寒冷的冬季都得采取适当的降温和增温措施。”在胡维勇的悉心养护下,基地里的大鲵极少生病,且个头都比市面上的同龄大鲵大出不少。

1978年,我国成功突破亲鲵培育孵化关键技术,开始人工繁殖大鲵;2000年左右,大鲵人工繁殖技术基本成熟,陆续有养殖户入场。

“目前市场价70至80元一斤,商品鲵一般在3至5斤。”胡维勇介绍。大鲵是肉食性的,主要吃各种野杂鱼,以及各种昆虫、鱼虾、肉类饲料,而且食量较大。再加上大鲵的养殖周期长、成本投入大、入场门槛高,目前散户基本已退出大鲵养殖。

做大鲵产业,需要守得住低谷、耐得住寂寞、创得出新品。胡维勇说,除了本身肉质鲜美外,大鲵研发出的多种风味的大鲵酱也深受市场喜爱。胡维勇介绍,还有像大鲵精油、面膜护肤品、大鲵肽桔露、大鲵蛋白粉、大鲵多肽等保健产品也陆续推出。

“不能等市场找我们,要主动为市场提供需求。”借着近年来长阳旅游开发热潮,在保持原有特种养殖的基础上,胡维勇开始向乡村旅游产业靠拢,利用大鲵独特的营养成分,打食疗养生牌,地下养鲵、地上旅游的模式,成为一大特色和亮点。

尽管当前的市场并不乐观,胡维勇依旧充满信心,他开始思考新的创新:既然人工环境下养殖的大鲵无论品质还是数量都与自然野生环境下生长的有明显差距,那如果是仿生态环境呢?

这一次,胡维勇有了经验,先对市场情况和环境进行了深入了解。他发现,虽然大鲵的繁育能力很强,但最终成功孵化存活的只有55%,其中还包括无法售卖的畸形鲵。

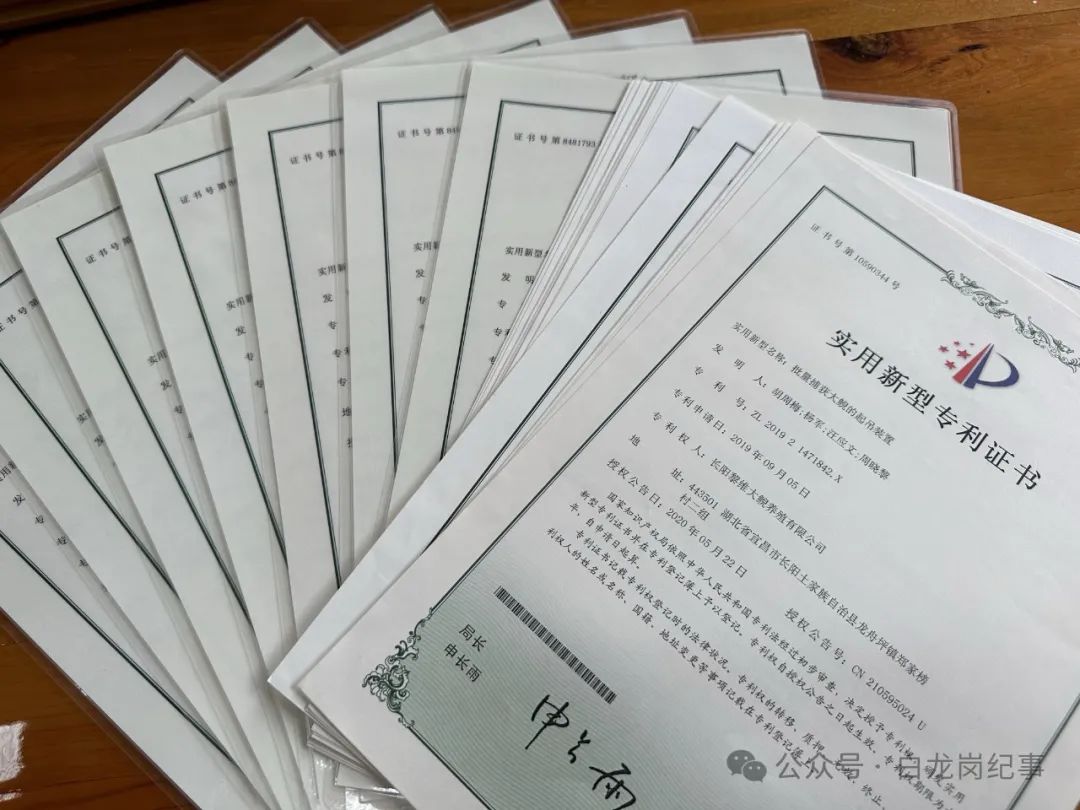

多年的研究,胡维勇的大鲵养殖摘获了36个实用新型专利和4个发明专利,他和朋友合作打造的仿生态大鲵养殖和繁殖项目,如果能够模拟大鲵野外生存环境进行人工养殖,存活率这道难关将得到突破,养殖成本也将成倍下降。

胡维勇相信,大鲵养殖行业一定会在调整中找到最合适的市场化定位,越来越多地走上大众餐桌。

文:何婧 通讯员:杨军